コラム 裏元町HISTORY その8

千葉が近かった頃

定期船の風景

焼玉エンジンを積んだ小さな動力船の独特なゴトゴト音が川面に響き始め谷戸橋に近づくと少し速度を落としながら、岸にへばりつくように係留されている艀の合間をぬい前田橋を過ぎようとしていた。

市電が通過する西の橋をくぐり、右岸にある雁木を過ぎると船は亀ノ橋手前で小刻みに転回し石段横に停まった。岸で待つ男に船から投げられた艫綱をキャッチするとゆっくり手繰り寄せられた船は雁木すれすれに近づくと、陸から板が渡され下船が始まった。

その日は七、八人の下船客に混じって行李を三つ重ねて背負った女性が数人揺れる渡し板を軽やかに早足で降り立った。

女性たちは週に三回程度、主に新鮮な千葉の新鮮な魚介類と野菜を運び、お得意先廻りを終え帰りの便が出発するまでの時間に、彼女たちは元町や石川町で必要な買い物を済ませると、最終便で家路に戻るのが日課だった。※

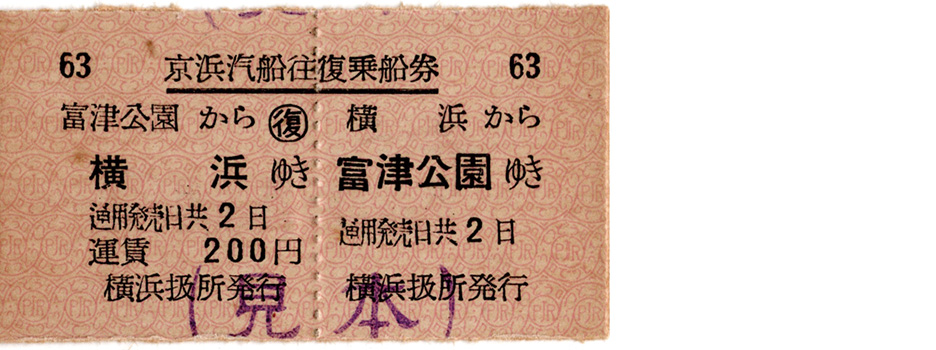

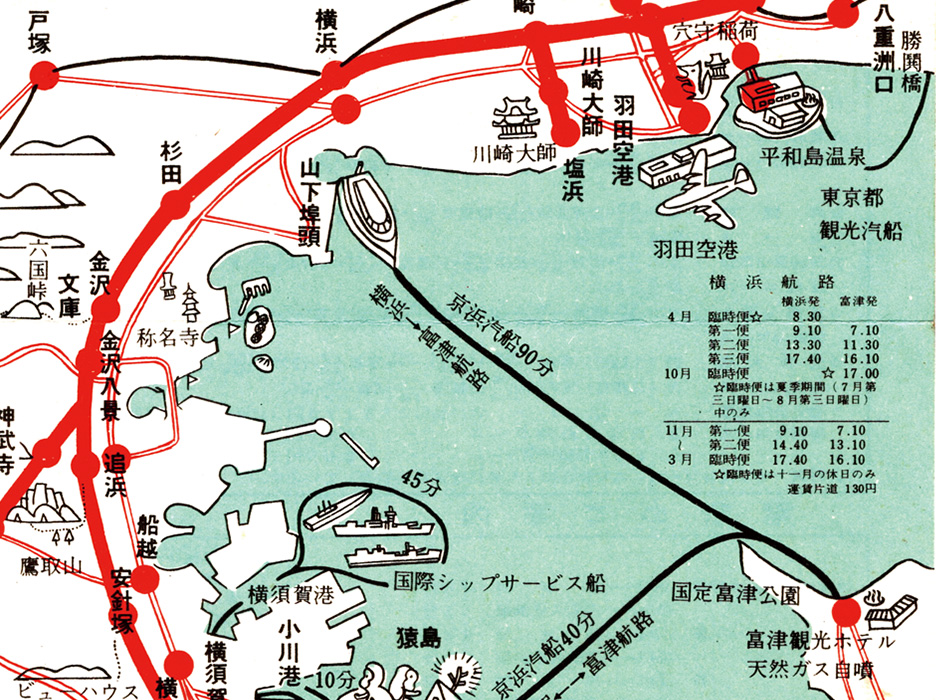

このような風景を記憶している方も元町には多い。横浜と富津を往来する定期船が堀川を走る風景は明治40年代から昭和30年代まで続いた。 その後、定期船の大型化によって山下ふ頭発着となり堀川の定期船ルートは消えていくことになる。

東京湾フェリーが就航、さらにはアクアラインの完成によって横浜と富津の船による交流は無くなってしまった。

沖の風景

海の見える小高い丘から沖を眺めると東京湾を多くの船舶が往来する様子が手に取るように見える。晴れた日には、房総の山並みが意外なほど近くに迫る。古来より多くの人々が見てきた対岸の風景である。

千葉にある「袖ケ浦市」の名は神話に由来する。そして横浜帷子川河口域にもかつて袖ケ浦と呼ばれていたと伝わっている。地図を眺めると沖に見える千葉はとても近い。

歴史的にも湾を挟んだ両岸の関係は深く、古文書には漁場で争った両岸の村々の記録が残っている。面白いことにその殆どは富津村の勝訴だった。

富津との関係は開港以降さらに深く繋がる。横浜港の開発資材、外国人の洋館群に代表される横浜の近代建築、坂道擁壁構造を支えた石積には鋸山の「金谷石」「元名石」と呼ばれた房総石が多く使われた。木版画家の川瀬巴水が描いた『石積む舟(房州)』には石材を運ぶ石切人夫と小さな船の姿が描かれている。

繋がる人達

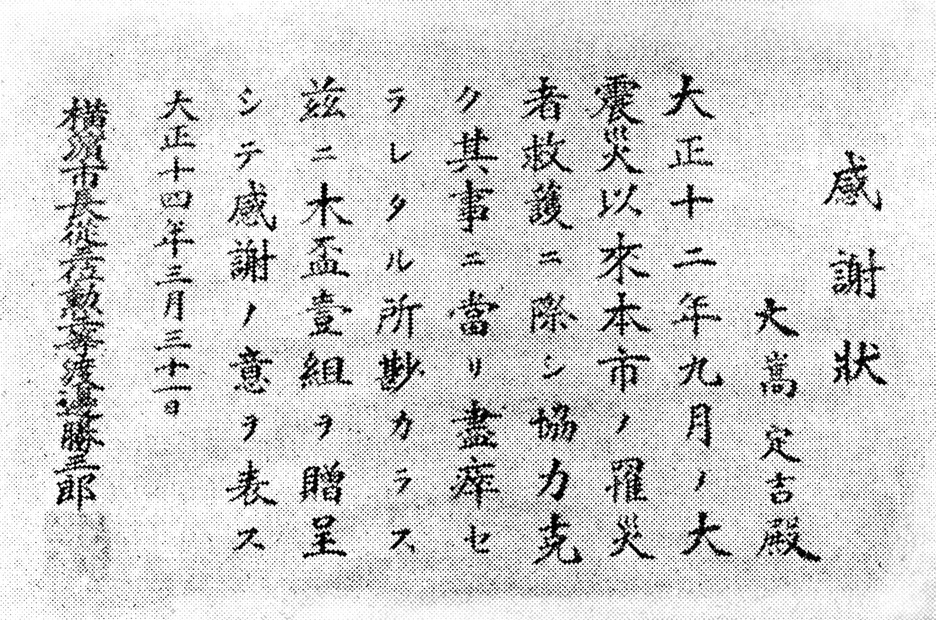

1923(大正12)年の大震災があった直後、いち早く立ち上がった漁師たちが居た。対岸で火の手があがる様から被害の大きさを感じた富津の漁師たちは船団を組み救援の船を差し向けた。その後も彼らが持っていた潜水技術を活かし復興に尽力したという。

この頃からだろうか。富津の人たちにとって横浜が隣町だった時代が戦後まで続く。「映画を観に(船で)伊勢佐木に行ってくる」といった具合だった。湾を渡った人たちは行商だけでは無かった。

「新作(映画)を良く見に行きましたね。船ですぐでしたからね。映画は伊勢佐木でしたね。偶然地元の仲間にもあったりしました。観終わった後は必ず元町に行き一休み。お店の知り合いも多く元町で買い物を済ませると船で帰ったものです」昭和30年代の思い出を富津のお年寄りが語ってくれた。東京湾には独特の潮流(循環流)があり、大きく東回り、西回りと逆転する。船乗りはこの潮を良く知っていて潮流を活かして船に乗ると、小さな船でも早く横断できたそうだ。

未来へ

今年度、石川町に待望の桟橋が誕生する。引き続き谷戸橋際の桟橋計画も進んでいるようだ。これをキッカケに堀川と富津岬を結ぶ航路が再開し両岸の交流が深まることを微かに願いたい。

※インタビューによる再構成

横濱界隈研究家。横浜路上観察学会世話人。趣味は市内徘徊、市境を川崎市から横須賀市まで三回踏破、市内全駅下車など歩くことが大好き。